作者:葛兆光

出版:2001年复旦大学出版社

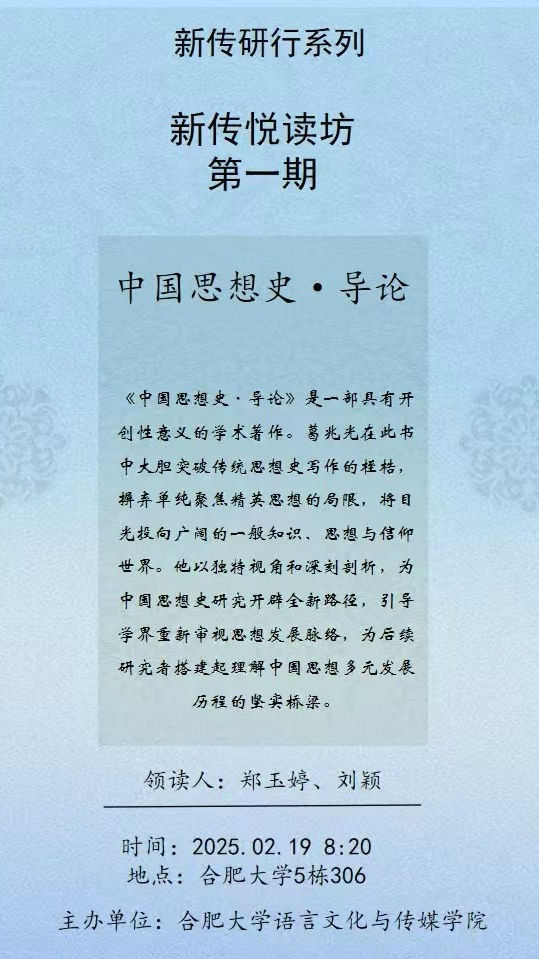

报告人:郑玉婷、刘颖,黄金城hjc999语言文化与传媒学院2024级硕士研究生

一、引言

葛兆光的《中国思想史·导论》是对传统思想史写作范式的一次深刻反思。面对20世纪中国思想史研究长期受西方哲学史框架束缚的困境,他提出一个核心问题:思想史究竟是“思想家的历史”,还是“思想在历史中的流动”?本书的写作不仅是对方法论的革新,更是一次对“中国性”思想史叙事的重构——通过“一般知识、思想与信仰世界”的提出,葛兆光试图摆脱以精英经典为中心的“博物馆式”书写,转而挖掘思想演进的底层土壤。

二、作者介绍

葛兆光,1950年生于上海,毕业于北京大学中文系古典文献专业,获得本科及研究生学位。他曾任江苏扬州师范学院历史系副教授和北京清华大学历史系教授,现任复旦大学文史研究院及历史系特聘教授。他的主要研究领域包括中国及东亚的宗教、思想和文学史。

葛兆光曾应邀担任日本京都大学、香港城市大学、比利时鲁汶大学、台湾大学、日本关西大学等校的客座教授。2009年,他获选为美国普林斯顿大学第一届Princeton Global Scholar,并于2010年至2012年担任普林斯顿大学访问教授。

他的主要著作包括:

《禅宗与中国文化》(1986)

《道教与中国文化》(1987)

《中国禅思想史——从6世纪到10世纪》(1995;增订本,2008)

《中国思想史》两卷本(1998,2001)

《屈服史及其他:六朝隋唐道教的思想史研究》(2003)

《思想史研究课堂讲录:视野、角度与方法》(2005)

《宅兹中国:重建有关中国的历史论述》(2011)等。

三、研究方法

一方面,他积极借鉴多学科的研究成果与视角。借助考古学,依据简帛文献、无文字文物等考古发现,重建古代知识背景,让思想研究扎根于物质文化土壤,比如通过对出土数术方技文献的研究,深入了解古代一般知识与思想世界;运用社会学、文化史的方法,关注思想与社会生活的互动关系,剖析思想产生的社会基础和文化环境。

另一方面,在资料运用上大胆突破。他不再局限于精英与经典文献,将历书、档案、类书、蒙书、小说话本、图像等都纳入研究范围,广泛挖掘不同层面的思想痕迹。此外,借鉴后现代历史学观点,关注历史叙述背后的权力与观念,审视传统历史叙述的主观性,从多维度深入探究中国思想史,构建起全面立体的研究体系。

四、创新点

研究范围上,打破传统局限,不再仅聚焦于精英和经典,而是将一般知识、思想与信仰世界纳入其中,重视普通人的思想对社会的深刻影响,大大拓宽了思想史研究的广度。

研究视角极具新意,引入“加法”与“减法”概念,全面呈现思想发展历程,既关注新思想的涌现,也重视旧思想的消失;强调历史记忆、思想资源与重新诠释,深入揭示思想传承与变革的内在机制。

研究方法上,融合多学科研究手段,拓展资料来源,使研究更加多元丰富;同时借鉴后现代史学观点,反思传统历史叙述,为思想史研究注入新的活力,构建了更全面、深入的研究框架,为后续研究提供了新的思路与方向。

五、全书梳理

(一)小引

内容与脉络:小引部分回顾了20世纪以来中国思想史的写作传统,提出了“思想史究竟如何写”的问题。葛兆光指出,传统思想史多受西方哲学史范式的影响,导致中国古代思想被“削足适履”地纳入西方哲学的框架中。他主张思想史应关注中国人反复思索的问题及由此形成的观念,而非仅仅追随西方哲学的范式。

核心观点:思想史应具备独立的范式意义,能够容纳中国特有的思想传统,但其叙述内容和范围需要重新考量。

重要观点:P2 “历史的知识是关于心灵在过去曾经做过什么事的知识,同时它也是在重做这件事,过去的永存性就活动在现代之中。”

(二)一般知识、思想与信仰世界的历史

内容与脉络:本节批评了传统思想史仅关注精英与经典的写法,认为这种写法忽略了普通人的知识、思想与信仰。葛兆光提出,思想史应关注“一般知识、思想与信仰世界”,这些内容构成了思想的底色,深刻影响着社会生活。

核心观点:思想史应是长时段的一般思想史,而非仅仅关注精英与经典。

重要观点:P9 “仅仅由思想精英和经典文本构成的思想似乎未必一定有一个清晰的延续的必然脉络,倒是那种实际存在于普遍生活中的知识和思想却在缓缓地接续和演进着,让人看清它的理路。”

(三)知识史与思想史

内容与脉络:本节探讨了知识与思想的关系,指出知识的变动是思想演变的重要驱动力。葛兆光认为,思想史研究应关注知识史与思想史的关联,知识的储备和传播方式直接影响思想的形成与变化。

核心观点:思想从知识的土壤里生根发芽,知识史与思想史密不可分。

重要观点:数术史、经学史和哲学史等一样,都是关于知识的文献,都可以作为思想史观察、处理与解释的对象。

(四)“道”或“终极依据”

内容与脉络:本节讨论了古代中国思想的“终极依据”,即“道”。葛兆光指出,“道”是中国古代思想的核心,是一切合理性的支持背景。通过对“道”的探讨,葛兆光揭示了古代中国思想的深层逻辑。

核心观点:“天”是构成中国古代知识和思想秩序的最终依据,是一切合理性的支持背景。

重要观点:P37 “永恒不变的‘天’成为永恒不变的‘道’的背景,永恒不变的‘道’支持着相当多的‘理’,‘理’赋予很多很多‘术’以合理性。”

(五)连续性:思路、章节及其他

内容与脉络:本节分析了思想史的连续性及其在写作中的体现。葛兆光指出,思想史的连续性不仅体现在对传统思想的解释上,还体现在历史记忆的重新诠释中。他批评了传统思想史写作中的章节模式,认为这种模式割裂了思想史的连续性。

核心观点:思想史连续性脉络的呈现可以更加多元,思想史要讨论的是一般思想。

重要观点:P49 “当个人性的思路摆脱了人们习惯的思想史写法,会不会把旧的衣服扯破了,却找不到新的衣服呢?”

(六)无画处皆是画

内容与脉络:本节探讨了思想史中“空白”时期的书写意义。葛兆光指出,传统思想史往往忽略思想平庸的时代,但这些时代同样具有重要的历史意义。他主张思想史应平等地对待所有思想的时间。

核心观点:思想史是保持存在和改变存在的过程,撰写过程中要做好两点论和重点论的统一。

重要观点:P61 “大凡当知识、思想和信仰遭遇到一个全面合理化和系统化的总结之后,都可能会出现一个‘定于一’的时代...这种看上去似乎相当圆满的结果,就导致了洞察力和批评力的消失。”

(七)思想史研究中的加法与减法

内容与脉络:本节提出了思想史研究中的“加法”与“减法”概念。葛兆光指出,思想史不仅要关注新思想的出现(加法),还要关注旧思想的消失(减法)。通过“减法”,我们可以了解主流意识形态如何“排除异己”。

核心观点:思想史研究不仅关注不断涌现的东西,还要关注不断消失的东西。

重要观点:P66 “对‘新’的崇尚,构成一种历史写作的观念...仿佛思想和知识一样,依从着进化的规律,越靠后就越进步。”

(八)历史记忆、思想资源与重新诠释

内容与脉络:本节讨论了历史记忆在思想史中的重要性。葛兆光指出,历史记忆是一种资源,可以帮助我们寻根或断裂某段往事,并在诠释中建构历史、改变现在以控制未来。

核心观点:历史记忆是一种资源,帮助寻根或断裂某段往事,并在诠释中建构历史、改变现在以控制未来。

重要观点:P75 “总有一些习惯使用的词语隐约规定着叙述的思路,甚至暗示着一种思想史的写法。”

(九)什么可以成为思想史的资料

内容与脉络:本节拓展了思想史研究的资料来源,指出思想史的资料不仅限于精英与经典的文献,还应包括历书、档案、类书、蒙书、小说话本、图像、文物等。葛兆光强调,思想史研究应关注一般知识、思想与信仰世界。

核心观点:思想史资料来源需要进一步拓展。

重要观点:P87 “傅斯年‘上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料’。”

(十)思想史研究视野中的考古与文物

内容与脉络:本节探讨了考古发现对思想史研究的影响。葛兆光指出,考古发现的大量文献和文物有助于重建古代社会的知识背景,从而更好地理解思想的语境。

核心观点:思想史研究里的考古与文物。

重要观点:P103 “古代中国的知识谱系是一个绵延滋生的过程,很多思想可能有一个共同的知识来源和资料来源。”

(十一)思想史研究视野中的图像

内容与脉络:本节介绍了思想史目前对于图像研究的忽视,图像如何反映观念。葛兆光发现按照某种等级次序来安排位置的背后也能反映根深蒂固的习惯和观念。

核心观点:思想史研究视野中,图像研究能真实呈现某些一般观念,但在解释时要慎重。

重要观点:p116 重复呆板的格套象征着根深蒂固的观念(“格套”指图像中相对固定的部分,如构图、变形、位置、设色)。

(十二)从“六经皆史”到“史皆文也”

内容与脉络:本节介绍了后现代历史学对思想史研究的启示。葛兆光指出,后现代历史学强调历史叙述的主观性和选择性,思想史研究应关注历史叙述背后的权力与观念。

核心观点:历史是叙述文本,拥有解释和叙述空间,但应指向真实。

重要观点:P137 “无论是古代还是现代,意识形态的压力、价值观与感情的好恶、思路与方法的偏好、时势与政治的需要、历史资料的缺失和残存的偶然性,虽然都无关‘过去’的事实,却都会影响‘历史’的叙述。”

六、全书总结

《中国思想史·导论》通过多角度的探讨,构建了一个更全面、深入的中国思想史研究框架。葛兆光突破了传统思想史仅关注精英与经典的局限,强调了一般知识、思想与信仰世界的重要性。他提出,思想史应是长时段的一般思想史,而非仅仅关注精英与经典。通过对知识与思想关系的探讨,葛兆光揭示了知识的变动是思想演变的重要驱动力。他还提出了“加法”与“减法”的概念,强调思想史研究不仅要关注新思想的出现,还要关注旧思想的消失。

葛兆光还拓展了思想史研究的资料来源,指出思想史的资料不仅限于精英与经典的文献,还应包括历书、档案、类书、蒙书、小说话本、图像、文物等。他特别强调考古发现对思想史研究的重要性,认为考古发现的大量文献和文物有助于重建古代社会的知识背景,从而更好地理解思想的语境。

在方法论上,葛兆光借鉴了后现代历史学的观点,强调历史叙述的主观性和选择性。他指出,思想史研究应关注历史叙述背后的权力与观念,避免被传统的历史叙述所束缚。通过对历史记忆的重新诠释,葛兆光揭示了思想的连续性不仅体现在对传统思想的解释上,还体现在历史记忆的重新诠释中。

《中国思想史·导论》不仅拓展了思想史的研究视野,还提供了新的研究方法和思路。葛兆光通过对思想史的重新定义和拓展,构建了一个更全面、深入的中国思想史研究框架,为未来的思想史研究提供了重要的理论支持。

七、比较视野

范式 | 代表学者 | 核心观点 | 葛兆光的差异 |

哲学史路径 | 冯友兰 | 以西方哲学范畴重构中国思想 | 拒绝“削足适履”,强调中国思想的在地逻辑 |

观念史路径 | 史华慈 | 追踪核心观念(如“天命”)的演变 | 更关注观念背后的知识系统与社会实践 |

文化史路径 | 余英时 | 思想与社会的互动 (“内在理路”) | 引入“长时段”视角,弱化精英的能动性 |

葛兆光与思想史研究的三种路径

与传统思想史著作相比,葛兆光的《中国思想史·导论》突破了仅关注精英与经典的局限,强调了一般知识、思想与信仰世界的重要性。这种视角的拓展使得思想史研究更加全面和深入。 同时,葛兆光在书中借鉴了考古学、社会学、文化史等多学科的研究方法,使得思想史研究不再局限于文本分析,而是能够结合实物、图像等多种资料,丰富了思想史的研究手段。葛兆光也借鉴了后现代历史学的观点,强调历史叙述的主观性和选择性,这使得思想史研究更加注重历史叙述背后的权力与观念,避免了传统历史叙述的局限性。

八、评析与思考

葛兆光的《中国思想史·导论》为我们打开了一个全新的思想史研究视角。传统的思想史著作往往聚焦于精英与经典,忽略了普通人的知识、思想与信仰世界。而葛兆光通过对一般知识、思想与信仰世界的强调,使得思想史研究更加全面和深入。葛兆光提出的“加法”与“减法”概念也让我们对思想史研究有了新的认识。思想史不仅要关注新思想的出现,还要关注旧思想的消失。通过对“减法”的研究,我们可以了解主流意识形态如何“排除异己”,从而更全面地理解历史。葛兆光借鉴的后现代历史学观点也能让我们看见传统历史叙述的局限性。历史叙述并非完全客观,而是受到权力与观念的影响。因此,思想史研究应关注历史叙述背后的权力与观念,避免被传统的历史叙述所束缚。

(撰稿:刘颖、郑玉婷,初审:许婧;复审:郭静;终审:查金萍)